編者按:平野啟一郎是日本當代著名小說家、文藝評論家和音樂人,23歲即以處女座《日蝕》獲得芥川獎,被譽為“三島由紀夫轉世”。2019年8月,他的著作《何為自我》中譯本出版,書中較為系統地闡述了從“個人”到“分人”的轉變。

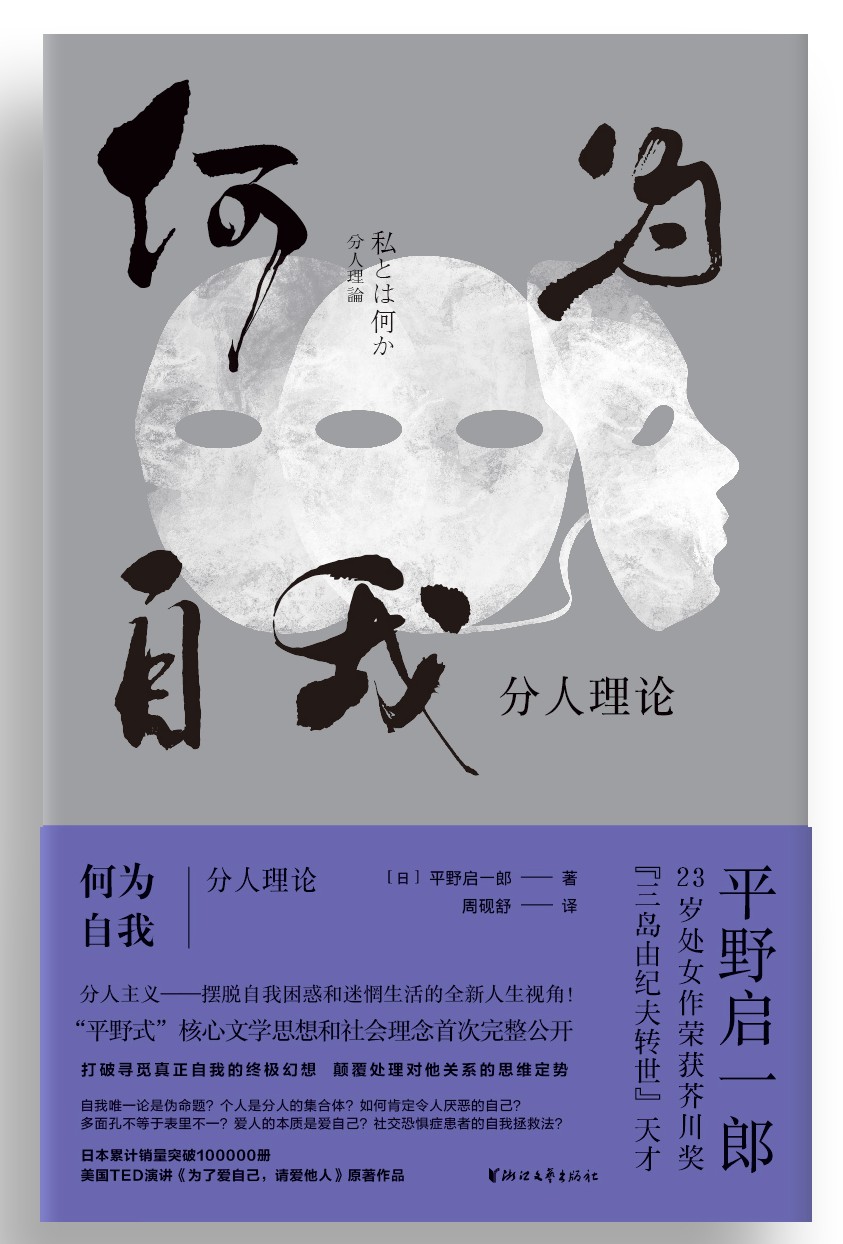

(浙江文藝出版社供圖)

“這本書的目的是重新思考人的基本單位。”

這是平野啟一郎新書《何為自我》的開篇第一句。

說是新書,其實這本書並不新,2012年已在日本出版,不過直至今年8月才以中譯文面世。譯文與原作錯開的出版順序反而讓中國讀者形成一個閱讀的環流:你或許正在《劇演的終章》等后著小說裡看得熱鬧,再讀《何為自我》一書,仿佛創作提要,得以看出平野創作時早已成竹在胸的門道。

說起這本書的創作初衷,平野在書末引用了讀者來信:

“想把這一思想說給其他人聽,偏偏周圍淨是不讀小說的人”。

知音難覓,這不僅困擾讀者,也讓平野“頗感淒涼”,甚至是當代作家群體面臨的普遍困境。今年4月21日,平野在北京“中日作家懇談會”上用數據說明,即便是在文學圈享有盛譽的作家,他們的市場佔有率和現實影響力也遠沒有人們想象當中那麼高。

平野開始思考,究竟以什麼形式吸引讀者關注小說,尤其吸引人們關注小說呈現的社會問題,於是《何為自我》應運而生。為了讓這本書更加通俗易懂,平野舍棄了難懂的術語。例如曾有天主教私立學校學習背景的他,在談到中世紀哲學的“共相之爭”時,也不得不斂住筆鋒。他形容這種收斂為“忍痛割愛”,因為深厚的哲學和思想史背景實際上觸及他思考“個人”這一概念的核心。平野沒有任何掉書袋的“偶像包袱”,他關注更多的,也許正是每一個人,每一個生活當中的普通人(而非宗教裡的聖人、歷史上的高人,或書本中的理想人)如何擺脫痛苦,生活得更加健康快樂。

讀者很容易對平野這本書產生興趣,哪怕只是輕輕一瞥這本書的目錄。

目錄五章大標題好似回答了三個基礎的哲學疑問:我從哪裡來?我是誰?我到哪裡去?即“真正的自己”在哪裡?何為分人?以及如何發展我與自我和他人的關系?

在小標題裡,平野設置的場景和關系幾乎能讓每一個人對號入座,如教室、同席(聚會)、網絡、宅居(閉門不出)。不同於他的小說,平野在這本書裡實名“出鏡”,讀者能看到學校裡的他、家裡的他、朋友之中的他、公開場合的他,能夠感覺到他的喜怒哀樂,甚至不無驚訝地發現,喔,原來平野也有討厭的人吶!

細心的人哪怕隻讀過平野的某一部作品,看過他的某一篇訪談,或者與他僅有一面之緣,都不難發現他對文字有極其敏銳的洞察力。“分人”的概念源自大家耳熟能詳的“individual”一詞。為了弄明白這個英語單詞的詞源,平野參考了雷蒙·威廉斯《關鍵詞:文化與社會的詞匯》、科林·莫裡斯《個人的發現:1050-1020年》、托克維爾《論美國的民主》、夏目漱石《我的個人主義》、福澤諭吉《文明論之概略》等哲學、思想史巨著,甚至研究了柳夫章《翻譯語成立諸事》、飛田良文《明治時期產生的日本語》和在幕末日本被廣泛閱讀的《英華字典》等語言學專著。閱讀過程中,讀者甚至可能產生一種錯覺:平野在手把手教人做科研吶!

但毋須因此望而卻步,充分的考証和思考是平野創作的深厚地基,他最后呈現的作品卻是一座穩固的清涼小居,裡面的會客室甚至擺好了茶點,歡迎在現代快節奏生活中不免躁動難安的讀者進去坐一坐。休息,休息一會兒。

回到開頭拋出的問題,平野為何要重新思考人的基本單位?答案其實在每一位讀者的內心。你孤獨、矛盾嗎?會不會自我懷疑?有沒有身份認同的危機?你孜孜以求的自己是“真正的自己”嗎?關系中的你是誰?獨處時的你又是誰?怎麼才能喜歡自己?自殘的人可以自救嗎?

平野在他的“會客室”裡向你娓娓道來:

每個人都會感到孤獨、矛盾。傳統觀念(尤其是宗教向心運動)迫使人們“一定要找到那個不可動搖的、穩定不變的自己。一定要了解尚未隨波逐流的自己的本性。一定要確立自我”。這不是相當於預設了一個“非真即假”的二元對立嗎?人不禁焦慮不安,仿佛“真我”之外都是虛假人格,四處都是禁忌。找啊找,“真正的自我”到底在哪裡?

對此,平野一錘定音:根本就沒有所謂的“真正的自我”!這種想法隻會將人置於毫無意義的痛苦中。

關系中的你,獨處時的你,作為孩子、父母、同學、職員、戀人……的你,統統都是真實的你。“人是面向他者生成的分人的集合體”,而“個性就是分人的構成比例”,我們正是“以復數的分人的形式活著,才保持了精神平衡”。

這是一個創見。人們熟悉“個人主義”,因為形塑“個人”發展史的宗教理念和理性主義早已融入時代的文化肌理。宗教信仰和科學理性雖然存在結構性沖突,卻都在社會形態的演變中不斷塑造相應的權威,制造相應的消極情感,如戴維·裡斯曼在《孤獨的人群》裡所列的羞恥感、負罪感和焦慮感。挑戰“個人主義”無疑是向“傳統引導”宣戰,至少是撬開鐵幕,看看牽引在人們身后的長線究竟通向何處,為何人們好像木偶一樣,因為非要確定一個“中心化主體”或洞外的“理式”而逐逐營營。

那麼回到平野論述的方法,他辨析“individual”的詞源,無異於釜底抽薪。他告訴讀者,人們幾乎不加思索就能理會的“individual”一詞其實並非從一開始就指“個人”,而是指“不可再分”。在這個基礎上,平野返本溯源,去掉否定前綴“in”,回到詞根“divide”之“可分”的含義,從而衍生“分人主義”。

吊詭但有趣的是,在平野看來,個人主義將人視為不可再分的獨立單元,人與人之間的關系因為理論上個體的自足,反而相互分割開來﹔而分人主義將物理上作為整體的個人分成更小的單位,單位與單位之間實際上必然發生聯系,反而有利於結合成網。

因此,平野說,“分人主義是通過縮小單位來發現細微聯系的思想”。

對於分人主義的關系結構,平野強調“網”狀:每一個人都是由內部若干分人集合而成的網,是分人結合的復數﹔而人與人之間的關系則是由不同人的不同分人集合而成的網,是分人之間相互吸引和作用。

不妨將它們想象成為柔軟而又靈活的網,我們可以調整網絡中分人的比例,例如提高自己更好的那部分分人的佔比,或者多和令自己產生積極分人的對象接觸。

在今年8月15日上海國際文學周關於“自我認知和身份認同的困境”的對談中,平野就“分人的構成比率”補充了一個更接地氣的例子:如果你在職場上遭遇挫折,請不要氣餒。你可以想象,那是隻佔你一小部分的分人,大可不必因此否定全部的自己。或許,你家庭或其他部分的分人比例更高。請多多尋找、調適和體會你更喜歡的那一部分分人,並以此為立足點,調整其他分人的構成比例。“重要的是要時常審視自己的分人在整體上的均衡性”。

在對談中,平野還提及現代社會較為棘手的抑郁症和由此引發的自殘和自殺問題,認為分人也是治療消極心理症狀的一個方法。封閉的環境(包括思考模式)是痛苦的根源,如果人們積極地向外探求自我,“通過新的環境、新的旅程來達到創新分人的目的”,或許就不會輕易鑽進負面情緒的死胡同。

“人在僅有一次的人生中都想盡可能活出色彩紛呈的自己,都想通過對他們關系來體味富於變化的自己。總是被監禁在同一個自己中,會產生巨大的精神壓力。”

或許平野的“分人主義”是后現代解構風潮中的一朵浪花,或許是由弗洛伊德心理學發展而來的“多元決定”的一個分支,又或許是去中心化和反達爾文主義的一種隱喻。盡管平野文字優美、親切,但你很難將他簡單歸類為一個小說家。

《何為自我》不是小說,不以精彩、呈疊的情節見長,卻構建起一個思想的樓宇,地基(思想根基)、框架(理論結構)、磚瓦(思考力與方法)和外牆(具體案例與材料)逐漸俱全。若深思平野真正吸引讀者的地方,或者預判他將來在同代作家中更加脫穎而出的前景,落腳點或許就在他構思“分人主義”這座樓宇的藍圖裡。這個藍圖的底色是愛:

對棲居於世,忙碌著、生活著、為七情六欲所困擾而難以釋懷的每一個平凡而又具體的人,持有積極而又溫暖的關愛,觸之即溫,思之開豁。

讀這本書,不妨也將它視為一個分人﹔與它“對話”,從而創造出你的一個新的分人。就像日劇《悠長假期》一段對話所說的那樣:

“人要是喜歡對方而又被對方喜歡的話,肯定就能變得坦率呀。”

“為什麼?”

“大概因為整個人能放鬆下來吧。”

(作者莫亞萍為北京師范大學文學院博士)