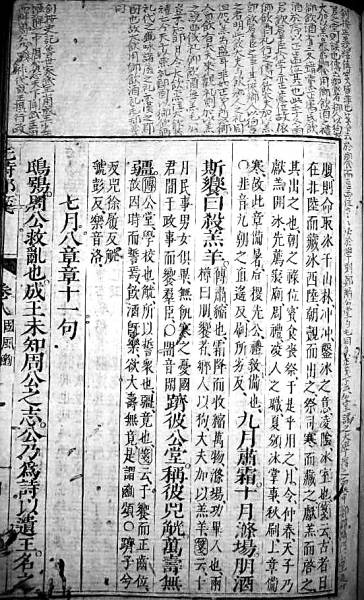

日本人批注十三經圖 資料圖片

編者按:歷史上的中華民族,不僅以開放的姿態接納外來文化,從而豐富自己的文化與文學內涵,同時也以文明大國的文化優勢,對東亞國家產生了巨大影響,甚至影響到這些國家歷史、文化與文學的建構。這裡所輯的三篇文章,張德恆、劉世明的兩篇,是關於一個半世紀之前中國文化“走出去”的問題,在對江戶時期日本《春秋》《尚書》研究的梳理中,揭示了中國經典文化作為重要的精神資源,對日本近代歷史與文化的影響。王偉的一篇,主要談的是“引進來”的問題,是兩千多年前中國對外來文化的接納、吸收,並希求通過對中外文化的交流研究,揭開《楚辭》等上古文獻中的文化謎團。雖然這些觀點還在探討中,但對我們研究視野的開拓,對推進古代文學與文化的研究,是很有啟發意義的。(劉毓慶)

德川時期的日本文化繁盛,成就斐然,其顯著標志便是中國儒學在扶桑的廣泛傳播,深入影響。德川時期,隨著對儒家經典研探的不斷深入,日本涌現出很多儒學名家、儒學流派,產生了一大批學術價值頗高的研究著作,為推動日本社會的進步產生了極其重要的作用。其中,《春秋》學的發展及其對德川幕政、思想觀念、思維方法,乃至近代日本歷史的影響,即具有代表性意義。

德川《春秋》學的發展可分四個階段。第一階段是德川初期(1603—1691)。此期的研究以幕府官學為主,作為德川朱子學派領軍人物的幕府大學頭林羅山,不僅在收集、校勘、刊刻、傳播《春秋》經學文獻方面用功甚巨,而且直接開啟了德川日本《春秋》經學的考証考據之風,為進一步研究打下堅實基礎。林羅山的子孫及后學,著作紛披,成就蔚然,使朱子學派在此期的《春秋》經學研究中佔據絕對優勢地位。德川初期《春秋》學的傳播和發展,對幕府統治的維護和鞏固裨益良多。這突出地表現在幕府對大名的分封中。幕府依據大名與德川家族關系之親疏,將大名分成不同種類,其中親藩與德川氏關系最近,親藩中的紀伊、水戶、尾張三地的藩主組成“御三家”,統轄著關東地區和其他軍事要地,實為幕府之藩屏。這種為政之法顯然是對《春秋》經傳的資鑒。《左傳》(昭二十六年):“昔武王克殷,成王靖四方,康王息民,並建母弟,以蕃屏周。”《左傳》(僖二十四年):“昔周公吊二叔之不咸,故封建親戚以蕃屏周。”親藩之下依次設有譜代大名、外藩大名,幕府經常以各種名義剝奪、轉封大名的領地,而這,或許亦受到《春秋》經傳中諸侯國遷徙封地之啟發。顧棟高在《春秋大事表》中列出二十個曾經遷徙的國家,而陳槃列考春秋諸國,復增益遷徙的國家七十一個。德川幕府正是資鑒於《春秋》經傳,權時制宜,妥善措置,從而結束諸國長期混戰之局面,為其統治的長治久安打下堅實基礎。

第二階段是德川中期(1692—1779)。此期日本儒學中的古學派佔據明顯優勢,在其推促下,日本儒者對《春秋》經傳的攻研開始朝著深細精微的路向發展。儒者們不再滿足對《春秋》經傳的一般性了解,亦不再株守著中國古人的注疏視若拱璧,而是開始對經傳含義展開具體而微的探索、闡釋。較之初期,德川中期的《春秋》學研究陣容明顯擴大,著作數量明顯增多。德川中期《春秋》經學的發展,促成了日本文化意識的覺醒,提升了日本民族的自信心。德川之前,日本自居偏邦遐夷之地位,文化自信力較弱。德川時期,隨著《春秋》學研究的不斷深入,日本逐漸提升了文化自信力,這突出地表現在德川儒者對“中國”這一概念的詮解中。原本,中國早期經典如《詩經》中出現的“中國”,多涉政治或地理意義,如《大雅·民勞》“惠此中國,以綏四方”,《大雅·桑柔》“哀恫中國,具贅卒荒”等。但是到了《春秋》三傳中,“中國”一詞獲取了豐富的文化內涵,“中國”往往在夷夏之辨的文化語境中被提出,如《穀梁傳·成公九年》“莒雖夷狄,猶中國也”,《公羊傳·宣公十五年》“離於夷狄,而未能合於中國”,《左傳·庄公三十一年》“中國則否,諸侯不相遺俘”,“中國”與夷狄彼此對立,語意互敵。德川儒者從文化的立場重新定義了“中國”一詞的含義。如上月專齋說:“華言者以漢土為‘中華’、‘中國’,不識《春秋》名分,俗儒之紕繆也。夫天地廣大寥廓而無際限,是以天地之中,無一定之中,則所居之民人,各中其國、華其國,是天地自然,非人為矣。”淺見絅齋(1652—1711)言:“吾國知《春秋》之道,則吾國即主也。”“孔子若亦生日本,必從日本立場立《春秋》之旨,是所謂善學《春秋》者也。今讀《春秋》而曰日本為夷狄,非《春秋》害儒者,系不能善讀《春秋》者害《春秋》也。”毋寧說,正是《春秋》經傳促使日本擺脫了以遐夷偏邦自處的文化自卑,從而促進了日本文化意識的覺醒,提升了日本的民族自信心。

第三階段是德川晚期(1780—1852)。此期的《春秋》學走向全面繁榮。在清代考據學的持續影響下,此期的日本《春秋》學研究,既打破了林氏官學的統治地位,也打破了古學派的一統江山,諸派並作,蔚成大觀。德川晚期《春秋》學的發展,在一定程度上啟蒙了日本科學理性的思維方式,為日本在明治維新后順利實現脫亞入歐奠定了思維基礎。儒家經典中,需要運用天文歷算等科學方法進行探研的首推《春秋》經傳。德川中晚期的《春秋》經學研究,巨細靡遺,眾彩紛呈,對《春秋》經傳中所涉及的天文歷法問題之探究,促進了日本科學理性的思維方式的形成。關於天文歷法的記錄,散見於《春秋》經傳之中,雖經杜預以迄清代眾多中國學者之鑽研,但仍有開拓之余地。對此,中井履軒、帆足萬裡,在其《春秋》經傳研究著作中均有細致闡述。履軒本“格物致知”之精神,批判鬼神之說,反對教條主義,深細推闡《春秋》經傳中的天文歷法問題,其研究方法旁涉多門,精微細密,對日本科學思維的建構起到重要作用。帆足脈承履軒,不僅對《春秋》經傳中的天文歷法問題多事闡發,而且廣求天地自然之道,“大塊之所以生,星行之成側圓,地之廣狹,海之二潮,磁石之指南,大氣二質之用,火之生焰,及人之氣息,是其學之至要者”(米良倉《帆足文簡先生墓碑銘》)。由皓首窮經之儒到細推物理之科學研究者,此種轉變,實受《春秋》經傳之發啟。

第四階段是幕府末期(1853—1867)。其時陽明學大行日本。內憂外患的政治局勢,激發此期的《春秋》經學走上了致用、實踐一途。幕末乃至明治初年的《春秋》經學突破對純學術的攻研,學者們針對日本的現實,通過撰述《春秋》經傳研究著作而對時代難題作出回應,因此,這些著作往往打上鮮明的時代烙印,從而具有經世致用的品格。幕末《春秋》經學的發展,深刻地影響了日本近代的歷史,對“尊王倒幕”、明治維新,產生極為重要的作用。《春秋》經學的主要價值取向是“尊王攘夷”。幕末的日本,內部四分五裂,外受列強侵逼,當此之時,依托萬世一系的皇室作為統一日本之基礎,進而內安外攘,成為延續國脈、擺脫危機的唯一方式。於是“大義名分之聲起,雖甚為微弱,然茲有國難,無論如何,必須統一國家。以此之力,同擔國難﹔除此之外,別無他途。此一精神猛然而起,就產生了攘夷黨、勤王黨。勤王黨、攘夷黨結為一體,產生了‘尊王攘夷’,終成一民族之大運動”(大隈重信《明治憲政經濟史論》)。幕末志士正是在《春秋》經傳“尊王攘夷”觀念的啟發下,賦予“尊王攘夷”以鮮明的現實意義,身體力行,躬自實踐,才終於使日本擺脫危機,實現國富民強,這是《春秋》經學影響近代日本歷史的一大顯征。“尊王攘夷”的觀念也深刻地影響著德川幕府內部成員。水戶藩德川光國於明歷三年(1657)創設史局,將尊王思想灌注於《大日本史》的編纂之中,可以說,“尊王攘夷”正是歷經二百五十年編纂修訂才最終完成的《大日本史》的主體精神。德川光國倡導大義名分論,力主尊王,此種精神之感召,流風所及,直接影響到幕府末代將軍、光國后裔德川慶喜。德川慶喜五歲就學於水戶藩弘道館,在父親德川齊昭和教授們那裡受到嚴格教育,深受大義名分論及尊王思想濡染。職是之故,在幕末內憂外患的危急形勢下,德川慶喜果斷做出“大政奉還”之決定,從而使日本避免了被殖民地化的命運,順利實現明治維新。這亦是《春秋》經學影響近代日本歷史進程的典型事例。

總體而言,德川《春秋》經學的發展,對江戶時期的文化思想、政治統治皆產生了顯著影響。《春秋》經學在德川日本的發展及其所產生的深廣影響,充分彰顯了中華文化深刻而強韌的感召力、影響力。近代日本之所以能夠在危機重重的困境中走出陰霾,迅速實現國強民富,正是內蘊中國文化、外師西洋科技之結果。

(作者:張德恆,系山西大學國學研究院博士)